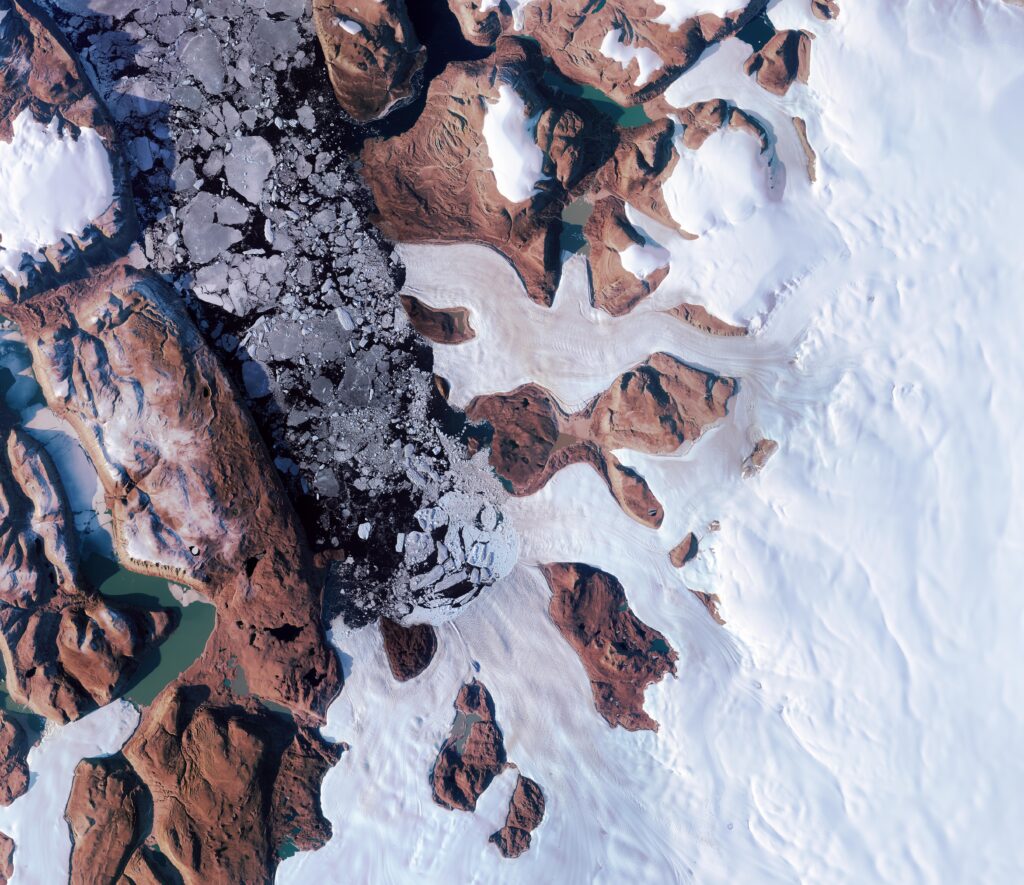

La surveillance des glaciers depuis l’espace permet d’évaluer la fonte des glaces et de comprendre ses conséquences sur les écosystèmes, les communautés et le climat de la Terre.

Les glaciers, immenses réservoirs d’eau douce indispensables au cycle de l’eau et à la vie sur Terre, semblent éternels. Pourtant, ils sont menacés. Le changement climatique et la hausse des températures provoquent leur fonte à un rythme alarmant. À l’aide d’images satellites et d’études sur le terrain, les scientifiques mettent en garde contre les conséquences de la fonte des glaciers pour la planète.

Dr Heïdi Sevestre est glaciologue, elle passe la moitié de l’année à Longyearbyen, la ville la plus septentrionale de l’archipel norvégien du Svalbard, qui est devenu l’endroit de la planète où le réchauffement est le plus rapide, avec une augmentation moyenne de la température de huit degrés depuis les années ‘80.

« L’archipel de Svalbard est devenu un laboratoire pour l’étude du changement climatique, nous permettant d’observer ses conséquences sur les glaciers mais aussi sur la faune, la flore et les habitants », explique Heïdi Sevestre.

L’importance des glaciers

Formés à partir de la neige accumulée au fil des siècles, les glaciers stockent environ 70 % de l’eau douce de la planète et alimentent plusieurs écosystèmes terrestres. Ils constituent une source d’eau potable pour des centaines de millions de personnes à travers le monde pendant une partie de l’année.

« Ces réservoirs naturels alimentent également nos rivières et permettent l’irrigation des cultures, la production d’énergie hydroélectrique, la navigation fluviale et même le refroidissement de centrales nucléaires », poursuit Heïdi Sevestre.

Grâce à leur albédo élevé, les glaciers ont un effet régulateur sur le climat, car ils renvoient les rayons du soleil vers l’espace, réduisant ainsi l’absorption de l’énergie solaire à la surface de la Terre. « Les glaciers sont une sorte de climatiseur qui aide à maintenir les températures basses », explique M. Sevestre.

Ils sont également les témoins de notre climat. Au Groenland, des carottes de glace ont permis de retracer d’importants changements climatiques sur plusieurs milliers d’années.

« Le blanc a comme propriété de réfléchir et de renvoyer les rayons lumineux vers l’extérieur. La neige fraîche renvoie ainsi dans l’atmosphère 95% des rayonnements solaires. Sans l’Arctique et l’Antarctique, gigantesques miroirs naturels qui nous protègent de l’ardeur du soleil, la Terre nous serait inhabitable » – Heïdi Sevestre, Sentinelle du Climat, Editions HarperCollins.

Que ce soit au Svalbard, dans l’Himalaya, dans les Andes ou en Europe, la fonte des glaciers a des répercussions mondiales.

Contribution à l’élévation du niveau de la mer

Une étude consacrée aux glaciers, publiée en 2025 dans la revue Nature, a interpellé la communauté scientifique. S’appuyant sur des données satellitaires – dont certaines ont été fournies par Airbus (TanDEM-X, GRACE et CryoSat) – l’étude a révélé que depuis 2000, les 275 000 glaciers de montagne ont contribué davantage à l’élévation du niveau de la mer que le Groenland et l’Antarctique. « Cela montre que, parmi les éléments de la cryosphère, c’est-à-dire les parties gelées de la Terre, les glaciers de montagne sont parmi ceux qui réagissent le plus rapidement au changement climatique », explique Heïdi Sevestre.

Aujourd’hui, la glace est le principal facteur contribuant à l’élévation du niveau des mers dans le monde. Entre 2000 et 2023, les glaciers de montagne ont perdu 6 542 milliards de tonnes de glace, contribuant à une élévation de 18 mm du niveau mondial des mers. La fonte des glaciers et des calottes polaires perturbe également les courants océaniques, affectent aussi la faune et la flore ainsi que les climats locaux.

Photo Montenvers – Mer de Glace en automne. ©️ OT_Chamonix-Mont-Blanc_MR

Risques accrus de catastrophes naturelles et humaines

La fonte des glaciers et le dégel du permafrost augmentent le risque de catastrophes naturelles. La déstabilisation des montagnes, les glissements de terrain et la ‘vidange’ des poches d’eau de fonte menacent les communautés environnantes.

Grâce à l’imagerie satellite et aux capteurs au sol, les scientifiques peuvent mettre en place des systèmes d’alerte précoce pour prévenir les catastrophes humaines.

Les glaciers de montagne ont également une importance culturelle. « En Ouganda, par exemple, ils sont considérés comme la demeure des dieux par certaines populations. Je vous laisse imaginer ce que cela signifie pour eux de voir leurs glaciers disparaître », explique Heïdi Sevestre.

L’impact du changement climatique

En tant que scientifique travaillant pour le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, Heïdi Sevestre participe régulièrement à des campagnes de sensibilisation au changement climatique destinées au grand public et aux gouvernements.

« Je rencontre régulièrement des idées fausses. Par exemple, j’entends encore des gens dire que la banquise arctique s’étend, alors qu’elle a perdu environ 50 % de sa superficie et les trois quarts de son volume en 40 ans », explique-t-elle « L’accélération rapide de la fonte des glaciers au cours des dernières décennies n’est pas un phénomène naturel, mais le résultat de l’activité humaine qui réchauffe la surface de la Terre. La glace fond de plus en plus tôt dans l’année et a de plus en plus de mal à se reformer en hiver. »

Les satellites : un allié indispensable pour la recherche scientifique

L’étude des glaciers comporte de nombreux défis, tels que l’accès, le danger et, bien sûr, le froid. Les scientifiques étudient, chaque année, plusieurs centaines de glaciers, mesurant leur épaisseur, leur vitesse de déplacement et leur biomasse.

« Les satellites ont révolutionné la glaciologie », explique Heïdi Sevestre. « Ils fournissent des données supplémentaires avec une vue globale ou régionale, même dans des zones reculées voire inaccessibles. La régularité des données sur plusieurs années permet de mesurer les changements, d’analyser la réaction des glaciers et de développer des modèles de prédiction. »

Les satellites ne se contentent pas de cartographier les glaciers, ils sont également capables de mesurer les changements d’épaisseur et de volume de la glace, comme le fait CryoSat-2 équipé d’un altimètre. L’imagerie stéréoscopique permet de créer des modèles numériques d’élévation de la surface d’un glacier. Les radars à synthèse d’ouverture (SAR), comme le Sentinel-1 et TerraSAR-X sont très efficaces pour mesurer les mouvements des glaciers et la vitesse de leur écoulement.

L’imageur multispectral (MSI) du satellite Sentinel-2, développé par Airbus, peut suivre la répartition de la neige et les taux de fonte, fournissant ainsi des informations sur la dynamique de la neige au fil du temps.

Les satellites : un allié pour la sécurité des scientifiques

« Les glaciers sont un peu comme une famille hétéroclite », explique Heïdi Sevestre « Il y en a des petits, des grands, certains qui réagissent rapidement, d’autres plus lentement. Pour les études sur le terrain, nous choisissons des glaciers relativement faciles d’accès et, si possible, peu dangereux. Les satellites sont un allié extraordinaire pour étudier les glaciers où nous ne mettrions jamais les pieds, ou du moins pas sans informations préalables. »

« Les images satellites sont indispensables à la préparation de notre expédition et à notre orientation. Les images à très haute résolution nous permettent de cartographier les crevasses et à nous déplacer en toute sécurité. »

« Il est essentiel de surveiller de près les paramètres des glaciers, et les satellites jouent un rôle clé dans la détection des premiers signes de changement. Les missions Copernicus actuellement en cours de développement – comme CRISTAL pour l’Arctique et ROSE-L, ou encore la constellation CO3D avec ses modèles 3D des zones terrestres – continueront d’apporter aux scientifiques des données précieuses et d’éclairer les décideurs politiques sur la manière de préserver ces merveilles naturelles essentielles à la vie sur Terre. »

« Sentinelle du climat », Heïdi Sevestre, Editions HarperCollins

Sauver les glaciers, c’est se sauver nous-mêmes !

Partout le même constat, des températures records touchent tous les pays, des incendies ravagent des régions entières, des espèces disparaissent, et la banquise diminue jour après jour. Le réchauffement climatique est à l’œuvre et ne cesse de s’intensifier.

Poussée par son amour de la glace et de la neige, la Savoyarde Heïdi Sevestre décide de devenir glaciologue. Pour ses recherches, elle parcourt la planète (Arctique, Himalaya, Groenland ou encore Antarctique) et l’émerveillement pour les géants de glace cède place à l’anxiété : les glaciers fondent inexorablement et vont disparaître d’ici quelques années si nous continuons de vivre comme nous le faisons. Heïdi Sevestre change alors de cap et sort de son laboratoire de recherche pour alerter le grand public et les puissants sur les ravages causés par le dérèglement climatique. Une profonde conviction la guide : sauver les glaciers c’est se sauver nous-mêmes !

À propos de l’autrice

Heïdi Sevestre est glaciologue, membre du club international des explorateurs et a reçu la médaille Shakleton pour la protection des régions polaires.

Sources : Communiqué de presse Airbus Glaciers in danger ; « Sentinelle du climat », Heïdi Sevestre, HarperCollins.